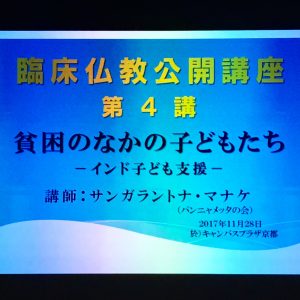

貧困のなかの子どもたち【臨床仏教公開講座 第4講】

2017年11月28日(火)

臨床仏教公開講座の第4講(サンガラントナ・マナケ師のお話)を拝聴してきました。

『貧困のなかの子どもたち 〜インド子ども支援〜』という講題のお話でした。

インド中央のナグプールでパンニャメッタ(智慧と慈悲)子どもの家や学園などを運営されています。

15年ほど比叡山で公式留学僧としてご修行された天台僧侶でいらっしゃいます。

「自分が持つ先入観に捕らわれていると相手が何を欲していて自分が何をできるのか見えなくなる」

「ギリギリの状況に置かれた人には宗教の壁など関係なくてお坊さんには頼られる状況が出てくる」

「愛情は注いだ分だけ他所にも伝わっていくものなので子どもだけでなく親の大人たちへも愛情を」

冒頭のインドで仏教が極少数派となったけれどもジャイナ教が残った話は非常に興味深かったです。

不可触民とアンベードカル法相のお話もマナケ師から伺うと考えさせられることが多く感じました。

貧困による経済的ダメージと精神的ダメージとの支援活動についてはもっと深く伺いたいと思うものでした。

一つの学びとして無償開放より僅かでも費用を払う方が親が子どもを熱心に学校に通わせるというのは考えさせられました。

情報を知らなければ肉体的苦痛だけなのに知ったが故に精神的苦痛も抱えることになるというのも、ハッとさせられました。

さらには、行動を起こして巡回医療という支援を始めて継続されているのは簡単に真似できませんが見習いたいと思います。

非常にギュッと圧縮されたお話で表面的なことしか拝聴することが出来なかったのが残念です。

ボランティアではなく自分の布施行として行動しているとおっしゃるのは、さっそく見習うことにします。

その原点にあるのが、自分が幸せになったことのお裾分けだという姿勢には共感するからでもあります。